По данным К. Хамфриса, общий вес живущих в и на человеке микроорганизмов (микробов) — около 3 килограммов.

Понятие «человек» является чисто литературным обозначением, полностью лишенным всякого научного смысла, т.е. в контексте данного исследования — просто пустым звуком.

Более того, данное понятие обобщает множество свойств, но при внимательном рассмотрении все эти свойства оказываются лишь деталями того мифа, который homo сам же о себе и придумал, т.е. материалом искусственным и фантазийным, igitur, в данном вопросе — бесполезным.

***

Строго говоря, «личность» — это такой же пустой звук, как и понятие «человек».

Но, увы, адресуясь к понятной терминологии, постоянно приходится иметь дело с литературщиной, которая пропитала все темы, затрагивающие сущностные особенности homo.

Atque ровно в той же степени, как и «человек», понятие «личность» сформировано из искусственных декоративных признаков, в числе которых даже костюм, прическа, привычки, осанка, биография, «свойства характера», речь, религия, «национальность» и прочие вторичные, по сути, малосущественные особенности, навязанные местом и временем рождения, традициями и нюансами социума.

Все эти качества, приметы и особенности существенны лишь для внутривидовых игр.

Это просто аксессуары, которыми эпоха и различные обстоятельства декорируют как самого homo, так и интересующее нас свойство, именуемое «личность».

Secundum naturam, в поисках подлинной, биологической «личности» всю эту шелуху придется удалять.

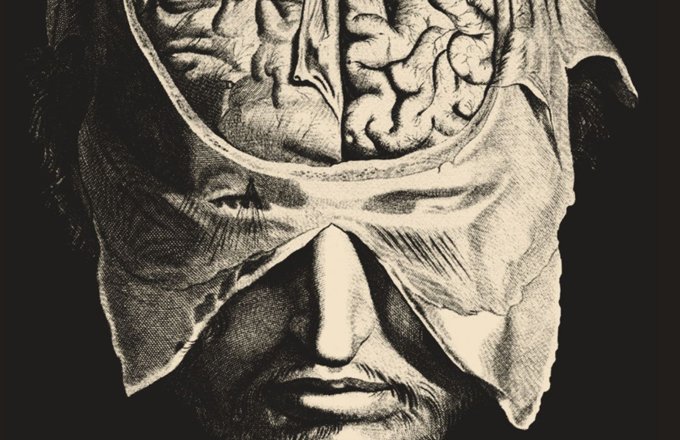

Придется содрать шкуры, мундиры, латы, кринолины, ордена, кожу, волосы, мышцы, открыть мозговой череп — и взойти опять- таки к герифицированной, скользкой субстанции головного мозга. Искать нечто, что генерирует (очень условную) уникальность и самоосознание homo, можно только здесь. (Это, впрочем, касается и любого другого животного.)

***

Естественно предположить, что наряду с прочими свойствами мозг любого существа должен непрерывно генерировать отчетливую самоидентификацию, т.е. обеспечивать существо постоянным пониманием всех особенностей и возможностей, присущих именно этому конкретному существу.

Это, прежде всего, перманентное «осознание» собственного возраста, вида, пола, привычек, отряда, рациона, размеров, класса, физической формы, набора рефлексов и инстинктов, врожденного поведения et cetera.

Все эти «осознания», secundum naturam, не конкретизируясь и не номинируясь (в этом нет ни малейшей необходимости), автоматически упаковываются в постоянно действующую модель поведения, которая единственная и годится для выживания и размножения данного существа. Примерно это и называется у романтиков «личностью».

Это сверхважное и, без сомнения, строго индивидуальное качество явно не нуждается в помощи интеллекта и мышления.

Оно полностью, как и сознание, независимо от них, так как присуще всем без исключения живым существам, вне зависимости от их принадлежности к «мыслящим» или «немыслящим». Его первое, главное и самое заметное в каждом живом существе проявление — justa agressio (правовая, или же агрессия самозаявления, которая, по сути, есть выражаемая самыми разными способами декларация «намерения жить»).

***

Нет никаких оснований предполагать, что, к примеру, «личность» летучей мыши ( Microchiroptera ) имеет иное происхождение или иную природу, чем «личность» Эйнштейна.

Доказательством этого лишь на первый взгляд парадоксального утверждения является тот факт, что обычная летучая мышь нуждается в предельно точной, строго индивидуальной самоидентификации отнюдь не меньше, чем самый гениальный физик-теоретик.

***

Почти любой homo существует в системах внутривидовых игр, основанных прежде всего на различии участвующих в них особей.

Для облегчения этих различий служат личные и родовые имена, метрики, расы, язык, письменность, титулы, мышление, научные степени, религии и другая внешняя атрибутика, декорирующая «личность» и создающая прочную, постоянную и многообразную систему напоминаний о ее особенностях как другим homo, так и ее «обладателю».

Это в большей степени касается вторичной «социальной личности», чем «личности биологической», но косвенно поддерживает и последнюю.

***

...даже значительные деформации «отростков», т.е. социальной личности, могут и не привести к фатальным последствиям для ее «обладателя».

Но вот мельчайшие, ничтожнейшие сбои в системе «биологической личности» сразу хоронят и социальную личность, и, чаще всего, само существо, в котором произошел этот нейрофизиологический «сбой».

***

Предположим, в результате некоего нейрофизиологического «сбоя» отключается генерация «биологической личности», и наша Microchiroptera теряет способность к самоидентификации, т.е. перестает себя «воспринимать» как летучую мышь.

У нее ломается ее строго индивидуальная модель поведения, основанная на том, что она — летучая мышь, более того, летучая мышь, имеющая строго определенные половые, возрастные, размерные и пр. параметры.

Существо теряет связь с самим собой, перестает оценивать свои возможности, осознавать опасности.

Некие рефлексы хаотично вырабатываются, но это уже не рефлексы летучей мыши.

а Лиссэнцефальный мозг — гладкий мозг, лишенный извилин и борозд. Син. агирия. — Прим. ред.

Утрачивается безошибочность в выборе пищи, полового партнера, размеров укрытия, траектории и высоты полета, в оценке собственных возможностей при контакте с хищником et cetera.

Результат, я полагаю, понятен, и описывать его нет необходимости.

***

Ceterum, для фатального исхода даже не требуется таких глобальных метаморфоз.

Вполне достаточно самых ничтожных изменений «биологической личности». (Утрата «осознания» возрастных, половых, размерных, пищевых или иных любых параметров.)

Только у совсем поздних homo, в течение ничтожно короткого отрезка времени (лишь с XVIII столетия), разрушение биологической личности не приводило к быстрой смерти.

***

Психиатрия предлагает много примеров состояния homo с полностью или частично утраченной самоидентификацией, причем делает это настолько живописно и обильно, что останавливаться на пересказе всех патологий, связанных именно с повреждением «биологической личности», нет особого смысла.

Достаточно и того, что практически все глобальные и необратимые поражения ЦНС, объединенные словом «шизофрения», преимущественно основываются на полном или частичном разрушении именно самоидентификации.

***

Substantia nigra среднего мозга является (это доказано) основным производителем дофамина.

***

Тысячи книг и трудов по психиатрии послужили лишь материалом для величественного саркофага, подобного чернобыльскому, скрывшего в своих недрах печальный секрет полного непонимания происхождения тяжелых болезней ЦНС.

***

Биологическая «личность» может быть связана в полной мере, связана незначительно или не связана вовсе с ассоциативными центрами коры. В известной степени она независима не только от них, но даже от их наличия или отсутствия.

***

Личность отграничена от сознания. Функции этих свойств различны. Сознание создает организму представление о среде, «личность» диктует организму в этой среде стилистику биологического (или искусственного) поведения.

***

Учитывая первородную и «режиссерскую роль» ствола головного мозга, предположение о генерации именно его формациями таких сверхдревних базовых функций мозга, как «личность» и «сознание», можно считать имеющим некоторые основания.

***

Ствол мозга homo, включающий продолговатый мозг, мост и средний мозг, — содержит в себе древнюю структуру, управляющую мозгом и использующую все поздние его формации как свои инструменты. Необходимость в столь сложном инструментарии вызвана исключительной сложностью организма, которому надо обеспечить выживание.

Это управление, вероятно, является не прямым, а строго опосредованным, через активацию, возбуждение и торможение различных, в том числе и корковых зон.

(Древние стволовые структуры используют кору точно так же, как они используют зрительную систему или другие анализаторы.)

***

Absolute, кора млекопитающих имеет уникальные свойства, но здесь будет уместна следующая аналогия:

Прибор ночного видения, сверхдорогой и сверхточный, в известном смысле слова руководит действиями снайпера, желающего произвести прицельный выстрел в полной темноте. В этой ситуации зависимость снайпера от прибора огромна, влияние прибора на принятие решений — безусловно. И тем не менее этот прекрасный прибор остается лишь инструментом снайпера, а не становится управляющей силой в понятном смысле этого слова.

***

Боль не имеет своего представительства в новой коре больших полушарий.

***

Предложим всем трем нашим персонажам взглянуть на ночное небо. (Эйнштейну, «мауглеоиду» и homo erectus.)

Puto, всем троим будет достаточно обычного жеста указания на него, никакой вербальной конкретизации не потребуется. Объект настолько прост и велик, что промахнуться взглядом невозможно.

Далее все будет происходить почти идентично.

У всех троих персонажей последует согласованная краткая работа нескольких мышц шеи, затем — пяти мимических мышц, синхронно с ними сработают четыре из шести мышц глазного яблока, приподняв его вверх, и сетчатка глаза примет пропущенную через хрусталик «картинку».

Перевернутая «картинка ночного неба» по п. opticus отправится в латеральное коленчатое тело, оттуда — к шпорной борозде, в проекционный центр зрения. Примечательно и крайне важно, что в проекционном центре перевернутость картинки не исчезнет.

«Из-за перевернутой картины, образуемой на сетчатке при помощи хрусталика, верхнее зрительное поле проецируется на нижнюю область сетчатки и передается в область Vj, расположенную ниже шпорной борозды; нижнее зрительное поле проецируется над шпорной бороздой» (Nicholls J. G., Martin А. R., Wallace В. G., Fuchs Р. A. From Neuron to Brain, 2006).

Далее картинка проследует в ассоциативный центр, на дорсальную поверхность затылочной доли, где, собственно, и «перевернется» (илл. 43).

(Чрезвычайная важность этого простого обстоятельства заключается в том, что факт переворота картинки лишь на самом финальном этапе, в высшем корковом ассоциативном центре, есть наилучшее свидетельство глубочайшей древности этого центра и того, что архитектура мозга была завершена значительно ранее, чем это предполагается.)

***

Для мозга всех троих процесс восприятия картинки ночного неба, ее прохождения по церебральным структурам и прибытия в ассоциативный центр — абсолютно идентичен. (Другого просто не предусмотрено физиологией мозга.)

***

При примерно равном количестве нейронов в ассоциативных центрах, их анатомическом подобии, идентичности функций и одинаковом возбудителе — у всех этих трех представителей homo и продукт активации коры должен был бы (по крайней мере) сходствовать. Однако это категорически не так.

При взгляде на ночное небо продуктом кортексной активности мозга Эйнштейна будут нюансы представлений об искривлении пространства или правки в модель космологической динамики. (Si, vero, poterit se demovere a cogitationibus de gluteo maximo Elzae Levental.)

Продуктом кортексной активности мозга homo erectus и «маугле- оида», несмотря на разделяющий их миллион лет, будет лишь ощущение наличия над их головами темноты с яркими точками. (И это в самом лучшем случае, полагаю, что даже подобное предположение фантастично).

Скорее всего, сам «факт неба» и его звездности не вызовет ни интереса, ни самой минимальной реакции. Черное небо не опасно само по себе, оно не съедобно и не означает ровным счетом ничего, кроме утраты предметами и существами той отчетливости, которая возможна при ярком свете.

Но ретикулярная формация ответ на свой вопрос, ради получения которого она активировала различные области мозга, все же получит; из двух реальностей, темной и светлой — в наличии темная, более опасная. Secundum naturam, этот «ответ» будет гораздо нюан- сированнее, сложнее и точнее, чем тот, что можно вместить в слово «опасная», но примерный смысл будет, вероятно, именно таким.

***

На «символ темноты» отзовется механизм агрессий. Он спровоцирует и у «мауглеоида», и у homo erectus страх или настороженность, отрефлексирует их на резкую оглядку по сторонам, мобилизует обоняние, слух и через ретикуло-спинальный тракт активирует всю мышечную систему.

Строго биологическая (важнейшая) задача будет выполнена.

***

Но вот глубокая прозрачная чернота неба и светящиеся в ней точки звезд — не будут и не могут иметь для них никакого смысла.

По одной простой причине. Отсутствуют номинации, ничто не имеет имени. Та часть реальности, что не опасна, не съедобна, не вожделенна, т.е. находится за пределами «круга понятного», круга, очерченного инстинктами, остается безымянной (как в целом, так и в мельчайших частностях), ее бесконечное многообразие бессмысленно...

***

Вновь мы приходим к не слишком оригинальной мысли, что особые возможности позднего homo, т.е. интеллект, надо искать не в головном мозге, а вне его.

Думаю, даже не следует уточнять, что все те образы, слова, цифры и понятия, которые Эйнштейн так эффектно сложил в формулировки законов Вселенной, порождены не им самим, а теми поколениями, что последовательно, по крупицам созидали интеллект (фиксируя результаты создания на искусственных носителях), являющийся теперь общей собственностью homo.

***

Мозг необходим для мышления, но необученный мозг недостаточен для осуществления этой функции, как бы хорош сам по себе он ни был».

***

J. Delgado в «Physical Control of the Mind» (1969): «Мозг человека, наряду с другими качествами, способен к изучению языков, к абстрактному мышлению и к моральным суждениям, но он не создает всего этого».

***

Еще определеннее выразился в 1966 году С Geertz, говоря о людях, не получивших по разным причинам доступа к «коллективному интеллекту»: «Они не будут, как это утверждает теория антропологии, напоминать одаренных обезьян, не нашедших своего места в жизни. Это будут чудовища с весьма ограниченным числом полезных инстинктов, еще меньшим — чувств и полным отсутствием интеллекта».

***

Единственной чертой, сегодня отличающей мозг homo от мозга других животных, является его успешность в деле обмена информацией внутри самого вида homo. Следует напомнить, что эта успешность целиком зависит от наличия общих систем номинации, созданных, вероятно, всего лишь 12-20 тысяч лет назад. Обмен информацией с представителями любого другого вида животных для homo либо невозможен, либо крайне ограничен самыми примитивными позициями.

***

...вывод Жюльена Офре де Ламетри, сделанный им еще в 1745 году, в трактате «Естественная история души»: «Человек, до изобретения слов и знания языков — являлся лишь животным особого вида».

***

Существует неоспоримая очевидность того, что причиной невозможности «опознать» и, соответственно, «оценить» компоненты реальности (или реальность в целом) является некий нейрофизиологический «срыв» (механизм которого пока непонятен), сделавший для больного невозможным взаимодействие оперативных корковых структур восприятия с «базой» сознания.

***

Ничто в нейрофизиологии не может быть понято вне контекста эволюции.

***

Мышление» не является никакой принципиальной новацией, что это лишь укрупнение, расширение и обогащение древнейшей функции мозга, происшедшее благодаря изобретению речи, т.е. номинативной системы.

***

Речь и мышление homo были, без сомнения, любопытными новациями, но к числу существенных факторов причислены, все же, быть никак не могут, так как не являются наследуемыми свойствами, а традиция их искусственной передачи может быть прервана любым катаклизмом, в отличие, например, от зрения или поперечноротости.

***

Scilicet, реальный возраст т.н. личности, или биологической индивидуальности, вероятно, восходит к протерозою, к самым первым многоклеточным формам жизни в земной истории.

***

Прогрессирующая чувствительность рецепторов и их количественное умножение — обострили половое чувство, голод, страх и боль. Первые, еще крайне наивные попытки соперничества за самок и еду — породили намек на рефлекторику ярости, конфликты и далекое предощущение вкуса чужой плоти.

«Личность», с ее агрессиями, потребностью самоутверждения, конфликтностью, чувственностью и способностью четкой самоидентификации буквально «сплеталась» из густеющей сетки нервных волокон.

Ceterum, пока это был лишь ее тусклый эскиз, так как «на самой низшей ступени животного царства чувствительность является равномерно разлитой по всему телу, без всяких признаков расчленения и обособления в органы. В своей исходной форме она едва ли чем отличается от так называемой раздражительности некоторых тканей, например, мышечной у высших животных...» (Сеченов И. М. Элементы мысли, 1952).

***

Крохотуля Protohertzina по праву может считаться условной punctum pronumerandi в истории «личности»: впервые живое существо, исходя из своих собственных побуждений и потребностей, начинает влиять на среду и провоцировать ее множественные изменения.

***

Проф. С Н. Оленев: «В результате этого общий план строения нервной системы у миноги, змеи, курицы, колибри, человека, слона — различается гораздо меньше, чем различаются сами организмы» (Оленев С. Н. Конструкция мозга, 1987; Развивающийся мозг, 1978).

***

Нумизматические коллекции, олицетворяющие иллюзорное представление о «многообразии» монет, об их принципиальных, роковых отличиях друг от друга — это грубоватая, но вполне допустимая аналогия с нашим представлением о «многообразии» животных форм на Земле.

***

...развитие нервной системы даже и в масштабах эволюции, вероятно, всегда было «опережающим»; совершенствуясь и усиливаясь, именно нервная система «тянула» за собой организм, провоцируя его морфологические новации и перестройки.

***

Все «таинство» происхождения головного мозга — это простое «загущение» нервных волокон спинного мозга в одной точке.

В свое время (вероятно, в протерозое) это ничтожное тогда «загущение» сконцентрировалось именно в той части организма, которая чаще находилась «впереди» во время движения и, соответственно, чаще имела дело с препятствиями, едой, противником или объектом совокупления.

***

Напомню, что в тот период, когда создавалась религиознофилософская легенда о «личности», не было знаний о реальной продолжительности истории homo. О том, что (circiter) 100 (на тот момент) поколениям людей, зафиксированной истории — предшествовали (примерно) 80000 поколений людей, бывших обычными животными.

***

Социальные игры и ритуалы, язык и интеллект могли лишь декорировать «личность» в соответствии с модами и тенденциями столетий, упорно научая животное homo играть «человека»; potius играть тот образ, который из ограничений, грез и традиций «вылепили» мифология и законы.

***

Классическая эволюционная нейрофизиология на данную тему высказалась аккуратно, но твердо еще в середине XX века: «Те формы поведения, которыми отличались наши предки, жившие миллионы лет назад, все в нас гнездятся и при определенных условиях проявляются» {Орбели Л. А. Об эволюционном принципе в физиологии, 1961).

***

Современная фауна состоит, таким образом, из форм животных, принадлежащих по высоте и характеру своей организации к самым различным по времени эпохам существования земного шара.

***

Страх, если он достаточно силен, проявляется в криках, в стремлении спрятаться или убежать, в дрожи и в отдельных вздрагиваниях. Подобного рода переживания обнаруживаются также в общем мышечном напряжении, стискивании зубов, выпускании когтей, в расширении зрачков и ноздрей, в ворчании. Все это ослабленные формы действий, которые сопровождают умерщвление добычи.

***

«Мораль» является нашей «современницей» и (говоря лабораторным языком) способна быть «наблюдаемой»; она могла бы представить интерес для изучения возможностей воздействия искусственных обстоятельств на биологическую индивидуальность, что само по себе было бы крайне любопытным экспериментом, уточняющим некоторые особенности зарождений и реализации агрессий.

Все сказанное выше будет верным, если не считать невольным «экспериментом» т. н. историю человечества за последние 2 000 лет.

Как мы помним, массовая религиозно-социальная дрессировка homo, декларативная культивация «милосердия», «гуманизма», «совести» и «стыда», длившаяся почти двадцать веков, имели конечным результатом Первую мировую войну, революции в России и Франции, Вторую мировую войну и еще ряд конфликтов, в которых люди продемонстрировали безрезультатность моральной дрессировки, за короткий срок (без особых причин) убив различными способами примерно 200000000 разновозрастных и разнополых особей своего вида и искалечив еще 600000000.

***

Evidenter, что без интегрирующей, дирижирующей и стимулирующей силы той функции, которую мы называем «личностью» или «биологической индивидуальностью», вся деятельность мозга становится столь же бессмысленна, сколь и диффузна: мозг разваливается на сотню больших и малых нейрональных групп, лишенных не только управления или стимула, но, вероятно, и всякой нужности.

***

Посему, мы условно говорим о ретикулярной формации как о сверхдревней структуре, способной генерировать биологическую индивидуальность, igitur, взять на себя руководство поведением.

***

Exempli causa, еще раз возьмем фактор «адекватного поведения» (который уже обсуждался в главе IX).

Его наличие или отсутствие — обозначает жизнь или смерть организма. Но основано такое поведение может быть лишь на непрерывающемся и отчетливом самоосознании существом своих особенностей и возможностей. (Переведя на язык таксономии: на «знании» своей принадлежности к определенному виду, классу, отряду, возрасту, полу et cetera, не говоря уже о множестве более мелких, но существенных особенностей, вроде наличия травмы, усталости, охлаждения и т.д.)

Поиск причины адекватности поведения в т.н. инстинктах ничем не оправдан. Понятие«инстинкт»является литературно-психологическим термином, не имеющим никакого нейрофизиологического смысла 54 . Им можно пользоваться, но лишь как метафорой, помня его условность. Единственная добросовестная попытка дать хоть какое-то научное обоснование понятию «инстинкт» была сделана проф. Г. Циглером еще в начале двадцатого века ( Инстинкт. Понятие инстинкта прежде и теперь, 1914 ; Душевный мир животных, 1925), но оказалась не слишком удачной; «инстинкт» при попытке серьезного рассмотрения, естественно, «рассыпается» на его рефлекторные составляющие, каждая из которых требует отдельного объяснения и понимания.

Столь же неубедительным будет и поиск причин адекватности — во «врожденном поведении», в том рефлекторном минимуме, который заключен в геноме и обеспечивает организм начальными навыками хватания, сосания, отрыжки, кусания, дефекации, рвоты, кашля, глотания, фрикционирования, моргания, чихания и пр.

***

Личность (как функция мозга), вероятно, присуща любому без исключения живому существу и как явление примерно на 545 миллионов лет старше, чем образ Леонида I, Сципиона Африканского или Ивана Павлова.

Здесь уместен вопрос о том, существует ли принципиальная нейрофизиологическая разница меж данной функцией мозга у homo и, к примеру, у пещерного медведя (Ursus spelaeus), серой крысы (Rattus norvegicus) или аллигатора?

Puto, предполагать наличие какой-либо существенной разницы нет никаких оснований.

Биологически личность дикого или социализированного homo одноприродна с личностью любого другого животного, а то, что человек принимает за свою «уникальную особенность» — это, отчасти, развитие (?) данной функции мозга, но в большей степени ее модернизированная презентация, причем адресованная не только внешнему миру, но и направленная «внутрь».

Explico.

В мире животных биологическая индивидуальность (личность) может быть продемонстрирована с помощью запаха, звука, позы, мимики, мимикрии, пластики, физического или сексуального потенциала, статуса в стае et cetera. К этим проявлениям социализированный homo просто добавил речь, мышление и все производные интеллекта.

Эти производные «раскрасили» биологическую индивидуальность, придав ее чертам (несколько надуманные с точки зрения нейрофизиологии) «уникальность» и драматизм.

Совершенно особую роль сыграла «внутренняя речь» (т.е. мышление); благодаря ей древнейшая функция мозга «зазвучала» и сделала саму себя предметом своего же пристального и агрессивного внимания. Данное обстоятельство никак не изменило ее биологический механизм, но самоосознание (самоидентификация) превратилось из будничного нейрофизиологического процесса в очень увлекательное занятие.

***

Как мы знаем, система номинаций (речь) является символизацией существ, свойств, явлений, предметов, действий или связей меж всеми этими позициями, т.е. вербальным дубликатом реальности. Зависимость же организма от реальности (среды) абсолютна еще с протерозоя.

***

И. М. Сеченов дал еще более точное и категоричное определение «среды»: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен; поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него, так как без последней существование организма невозможно» (Медицинский вестник, 1861. №28).

***

«Вероятностное прогнозирование — фундаментальная функция головного мозга, обеспечивающая программирование и организацию текущих действий» (Психические явления и мозг, 1971).

***

Узнавание жизни обрекло человека на такое знание смерти, которое было недоступно никакому другому животному; теперь образ смерти стал растворен практически во всяком событии, явлении или вещи. Этот образ превратился в «вечного спутника», в хитрого, жестокого, злонамеренного и неумолимого преследователя, а жизнь человека — в ускользание от него.

Религии спровоцировали человека и на постоянное драматическое прогнозирование того, как его действия и желания оцениваются опасными сверхъестественными существами, во власти которых он находится.

Две эти позиции подтверждаются классикой антропологии: «Первобытное мышление отличается от нашего. Оно совершенно иначе ориентировано. Его процессы протекают совершенно иным путем... Первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду». «В глазах первобытных людей смерть всегда предполагает мистическую причину и почти всегда насилие» (Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, 1930). «Туземец — абсолютно не способен осознавать смерть как результат какой-нибудь естественной причины» (Spenser В., Gillen F. The Native Tribes of Central Australia, 1899). «Для сознания мугандов не существует смерти, вытекающей из естественных причин. Смерть, как и болезнь, является прямым последствием влияния какого-нибудь духа» (Roscoe J. Notes on the Manners and Customs of the Baganda, 1901).

***

Имущественные, половые, хищнические, межсамцовые, территориальные, иерархические агрессии, естественно, стали стержнем и содержанием всех социальных игр человека. Впрочем, сама по себе сила агрессий не гарантировала успешность в этих играх, и тогда поиск преимуществ развил т.н. лживость; свойство тем более эффективное, чем лучше были спрогнозированы его последствия.

***

Что же касается лжи, то как уже отмечалось выше (гл. II), это явление прекрасно отработано эволюцией в мимикрии рыб и насекомых, оно присутствует и в брачном, и в охотничьем, и в конфликтном поведении многих животных; а в человеческой культуре ложь развилась в столь важный фактор, что сегодня «неспособность ко лжи» является диагностическим признаком таких заболеваний, как синдром Аспергера и других разновидностей аутизма.

***

Столь же существенным для развития прогностизма оказался и труд, с необходимостью «пошагового» предвидения всех его промежуточных и конечного результатов. Также можно предположить, что труд был особым, «обоюдоострым» фактором. Он спровоцировал как простое (трудовое) прогнозирование, так и сложное (социальное), порожденное желанием освободиться от труда в целом или от наиболее тягостных его вариаций.

***

Возникновение общественных отношений (сословий, классов, династий, иерархий, собственности и права) — это прежде всего история желания и умения части homo уклониться от необходимости труда.

***

Неосуществимые в реальности статусные и имущественные вожделения, становившиеся все сильнее по мере развития материальной культуры и общественных отношений, тоже можно отчасти классифицировать как мастурбацию или явления, близкие к ней по принципу. (Позже они получат наименование «мечты», «грезы» et cetera.)

Дело в том, что символы реальности (слова) и ее номинированные образы обладают почти такой же раздражающей силой, как и сама реальность, но совершенно не зависят от ее диктата, обусловленного биогенезом, законами физики et cetera.

С изобретением языка вся неизмеримость мира, закодированная в символы, «перенеслась» в маленькое пространство мозгового черепа (350-1300 см 3 ), где оказалась всецело во власти т.н. мышления homo.

Свободное и ничем не ограниченное манипулирование этими символами, создание из них произвольных конструкций оказалось, порой, еще более сильным раздражителем, чем сама реальность.

***

Каждая номинация (слово), каждый символ реальности, как справедливо замечал тот же Иван Петрович, является «многообъемлющим», сверхсильным раздражителем.

Мышление, будучи (severe dictu) комбинированием сотен и тысяч номинаций, т.е. сплетением-расплетением тысяч раздражителей, по сути, является для древних и новых структур мозга постоянным провокатором миллиарда синаптических, нейроэндокринных и структурных процессов, поддерживающих часть мозга в состоянии возбуждения.

***

Самое сложное и многовариантное мышление, гипотетически являясь «биологически обременительным» вызовом неисчислимого множества рефлекторных ответов, тем не менее «прижилось» и стало нормой работы мозга.

***

Результаты опытов Олдса лишь дают известное право говорить о «жадности» мозга к различным раздражающим факторам и о том, что продуктом этих раздражений могут быть весьма любопытные процессы.

Мышление, вероятно, л ишь один из таких процессов, но мы сильно переоцениваем его «глобальность» и его значимость для мозга. Прежде всего потому, что оно явно (и значительно) уступает по своей раздражительной силе как тем воздействиям, которые были опробованы в лаборатории Хэбба, так и многим другим.

Оно, несомненно, обладает определенной раздражительной силой, но эта сила не так велика, чтобы сделать процесс мышления самым «желанным» и глобальным средством возбуждения церебральных структур.

***

Еще в конце XIX столетия, не имея никаких экспериментальных данных, а основываясь лишь на понимании логики мозга и его эволюционной истории, И. М.Сеченов высказал предположение, «что нервная система обладает потребностью в действии, т. е. она должна иметь определенный минимум возбуждения».

***

И. С. Бериташвили: «Боль не имеет своего представительства в новой коре больших полушарий» ( Бериташвили И. С. Структура и функции коры большого мозга, 1969).

К мнению Ивана Соломоновича можно добавить и высказывание Ч. С. Шеррингтона: «Ни одна из областей коры не может считаться областью, где локализуется ощущение боли».

***

...не только декортикация, но и полное удаление полушарий не снимает болевой чувствительности.

***

Что такое боль?

Severe dictu, это генеральный физиологический индикатор, подсказывающий организму приближение к увечью или смерти или удаление от них; это важнейшая характеристика многих явлений, предметов и обстоятельств.

***

В организме трудно найти более «авторитетный голос», чем «голос боли».

Ее механизм достаточно хорошо изучен: «Импульсы, возникающие при болевых раздражениях, направляются прежде всего в зрительный бугор и в гипоталамическую область, а оттуда в ретикулярную формацию, благодаря чему возникает генерализованное влияние на всю мозговую кору» ( Анохин П. О физиологических механизмах болевых реакций, 1956).

***

Сидней Оке в своих «Основах нейрофизиологии» (1969) дипломатично обобщил все имеющиеся точки зрения: «Можно предположить, что восприятие боли происходит на подкорковом уровне».

***

При всей кажущейся непререкаемости этого явления боль не следует абсолютизировать; во многих случаях ведущие агрессии легко вступают с ней в конфликт и «берут на себя» управление поведением. Но и при этом боль сохраняет важность роли, выступая уже в качестве усилителя агрессии.

***

Напомню, что помимо боли, вне прямой «компетенции» коры находятся агрессии, память, сознание, сон, бодрствование, функция «личности», практически все висцеральные регуляторы, грубая моторика и, по всей видимости, т.н. разум, т.е. все те качества, которыми, без сомнения, должны были обладать существа «докортикаль- ного» периода.

***

Не вполне академично, но nihilominus точно охарактеризовал странности глаза человека Т Пэм (Австралийский нац. унив., Центр по совершенствованию наук о зрении): «Фактически, если бы глаз со всеми его недостатками спроектировали инженеры, они были бы уволены» (Пэм Т. Эволюция глаза //ВМН, 2012).

***

Fortasse, ad interim данное понятие (разум) уместнее всего применять только к животным, так как у современного homo он настолько растворен в мышлении и интеллекте, что практически не поддается отпрепаровке от этих двух сложных и эффектных продуктов работы мозга. (Разумеется, он может быть отчетливо наблюдаем и у человека, но лишь в тех редких случаях, когда тот вырастает в полной изоляции от речи, ритуалов, игр, мифологии и прочей социальной атрибутики homo).

***

Л. Леви-Брюлем: «По мере того, как исследователи обнаруживали, или, вернее, изучали народности низшего типа в самых отдаленных, а иногда совершенно противоположных пунктах земного шара, вскрывались поразительные аналогии между некоторыми из этих народностей, доходившие порой до полного сходства в мельчайших деталях» ( Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, 1930) и отчасти объяснено И. М. Сеченовым: «Основные черты мыслительной деятельности человека и его способности чувствовать остаются неизменными в различные эпохи его исторического существования, не завися в то же время ни от расы, ни от географического положения, ни от степени культуры».

***

Образчики чистого разума представителей разных этносов столь схожи, поскольку являются продуктом идентичных физиологических процессов головного мозга, а вызывающие их факторы для всех народов примерно одинаковы, а набор их невелик и тривиален: жизнь, смерть, труд, война, голод, деньги, половые отношения, болезни, дети, имущество et cetera. (Климатические, этнографические и прочие различия, конечно, привносят некоторую вариативность, но она ничтожна.)

***

Итак, продукты первобытного, чистого (пра-логического) разума самых разных этносов и должны быть почти идентичны, как и любой другой продукт работы физиологических механизмов homo.

***

«В условиях стадной жизни на основе индивидуального подражания возникают традиции. Они описаны в литературе, начиная с Дарвина и Брема. Мы также неоднократно наблюдали появление традиций в стадах низших обезьян. Например, когда одной обезьяне удается вылезти из вольера каким-либо сложным путем, то и другие члены стада, подражая ее действиям в течение недели или двух, оказываются на свободе. Традиции можно определить, как сложившееся групповое поведение, возникшее в результате подражания и превратившееся в силу частых повторений в постоянное для данной группы поведение».

***

Еврейскую Библию, тибетский Бардо Тхёдол и русский «Крестьянский лечебник» объединяет предельно грубая ошибочность в понимании причин и следствий (как минимум) физиологических процессов. Изыски стиля и языковые фигуры — не слишком значительный фактор; гораздо важнее предложение ошибки как эталона, что, возможно, в результате окажется губительно для вида homo.

***

E supra dicto ordiri мы имеем право сделать осторожный вывод, что разум, зародившийся в раннем палеозое и наследованный человеком от всей своей предковой цепочки, — это очень примитивный инструмент, предназначенный лишь для оценки явных факторов через сопоставление впечатления с данными памяти. Этот инструмент категорически не пригоден для понимания любых скрытых процессов и сложных явлений.

***

Убежденность русского крестьянина в том, что «свежесодранная кожа сороки, положенная на голову, есть лучшее средство против недержания мочи» является ровесницей нейронной теории Сантьяго Рамон-и-Кахаля. Кахаль получил свою Нобелевскую премию в 1906 году. Примерно в это же время антропологическая экспедиция Военно-медицинской академии записала в Тверской губернии крестьянскую рецептуру о «коже сороки».

***

Вернемся к аборигенам.

Их стерильность от интеллекта в его сегодняшнем как научном, так и бытовом понимании, позволяет и «сквозь» их мышление легко рассмотреть разум человека в его первозданном виде и с определенной уверенностью определить общий эволюционный возраст этого явления.

***

Разум не надо переоценивать, в нем нет ничего чрезвычайного или «уникального», это очень древняя и весьма банальная функция практически любого живого организма.

***

Да, увеличение общего объема мозга и усложнение корковых структур, обилие ассоциативных и проекционных зон коры головного мозга, скорость и стабильность движения медиаторов — все это является несомненным свидетельством ароморфоза. Но как демонстрируют приведенные выше примеры из народной медицины, религий, мифологии, к качеству «основных продуктов», т.е. ответов на сложные вопросы, поставленных средой, все это не имеет ни малейшего отношения.

***

Все впечатляющие современные возможности homo не имеют к разуму никакого отношения, а связаны исключительно с интеллектом, с искусственно созданной поколениями системой обмена и хранения относительно достоверной информации, образовавшейся и развившейся через конфликты опыта с традициями, мифами, религиями и другими порождениями чистого разума («первобытным мышлением»).

***

Определенные преимущества, позволившие человеку сделать столь удачную эволюционную карьеру, т.е. создать орудия, первоначальные механизмы, ремесла, письменность, строительные навыки, по всей вероятности, бесполезно искать лишь в особенностях строения и объема его мозга.

***

Несомненно, опыт метания и разбития был многократно повторен. Потом пришло видение того, что метательный способ часто приводит к потерям ценных осколков. (Разум животного здесь выполнил вполне посильную для него работу, так как все компоненты задачи были явными.)

Возникло понимание того, что главное в деле добычи осколков — не полет камня, а сам удар камнем о камень и та сближенность этих камней в момент удара, которая обеспечивает сохранность осколков или их концентрацию в одном месте.

В результате простого сопоставления этих очевидных факторов мозг homo, используя манипуляторы, совершил первый намеренный удар камнем о камень, что и стало началом цивилизации.

***

Центральная нервная система активна всегда, а не только во время бодрствования.

***

С. Р. Кахаль: «Не особые интеллектуальные способности отличают исследователя от других людей, а его мотивация, которая объединяет две страсти: любовь к истине и жажду славы; именно они придают обычному рассудку то высокое напряжение, которое ведет к открытию».

***

Alias, в самом принципе конструкции головного мозга мы, несомненно, видим диктатуру концентрата тех функций, из которых (как мы можем предполагать) и складывается биологическая индивидуальность: т.е. из боли, агрессии, голода, стремления к размножению и своевременной смерти. Все же прочее (в той или иной степени) является лишь инструментарием биологической индивидуальности, позволяющим ей проспособиться к меняющимся условиям среды.

***

По мнению очень заметной в современной палеоантропологии фигуры проф. Жоао Цзыльхао (Бристольский университет, археология):

«Если бы мы смогли клонировать человека, жившего полмиллиона лет назад, поместить эмбрион в матку суррогатной матери, а после рождения воспитывать как нашего современника, то смог ли бы он управлять самолетом? Мой ответ — да».

P.S. Напомню, что автор — личность противоречивая, а тема книги сложная. Потому рукопись просто не могла избежать критики. Что в любом случае очень хорошо. И хотя весьма громкий критический отзыв прозвучавший в узких кругах дело уже давно минувших дней, с ней тоже можно ознакомиться на сайте

antropogenez.ru. Справедливости ради оставлю линк и на ответ автора критикам:

«Невзоров. Ответ «Антропогенезу».